パーキンソン病

と症状の関連性をAIで無料でチェック

更新日:2024/03/28

あなたの症状とパーキンソン病の関連をAIでチェックする

パーキンソン病について「ユビー」でわかること

※コロナの症状を確認したい方はコロナ症状チェックから

パーキンソン病と特に関連する症状について

次のような症状がある方はご注意ください。

手指や全身の震えがある

- 症状の頻度

- ほぼ毎日同じような症状がある

- 症状の経過

- 改善も悪化もしていない

手指に細かいふるえがある

- 自覚した時期

- 1-7日前から

- 症状の経過

- 改善も悪化もしていない

つまずきやすくなった

- 症状の頻度

- ほぼ毎日同じような症状がある

- 自覚した時期

- 1か月以上前から

- 症状の経過

- 改善も悪化もしていない

パーキンソン病とはどんな病気ですか?

「パーキンソン病」とは、脳の神経細胞に異常が起こることで、体を自由に動かせなくなるなどの症状が次第に進んでいく病気です。運動、食事、睡眠を中心に規則正しい生活を心がけ、医師の指示どおりの時間に忘れず薬を飲むことが大切です。

パーキンソン病の特徴的な症状はなんですか?

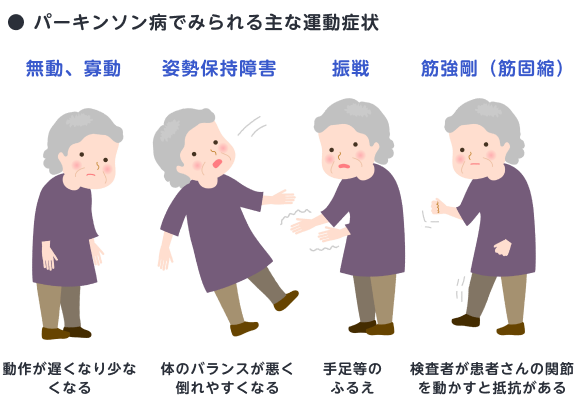

次の症状などが特徴として見られます

パーキンソン病への対処法は?

緊急性はありませんが、診断のためにはやめに脳神経内科医がいる病院での診察が必要です。問診と診察である程度あたりをつけることができますが、パーキンソン症候群(パーキンソン病を含むパーキンソン症状を呈する疾患群)との鑑別を行うには、詳しい画像検査等を行う必要があります。

パーキンソン病の専門医がいる近くの病院はありますか?

パーキンソン病の専門医がいる病院を見るパーキンソン病のQ&A

- A.

パーキンソン病に特徴的な症状のひとつです。

解説「ユビー病気のQ&A」を見る歯車様固縮とは、パーキンソン病に特徴的な筋強剛(筋肉の強張り)です。

誰かが患者さんの身体を動かした時に、歯車が回るようなカクカクした抵抗を感じると言われています。

筋肉が常に緊張しているところに、振戦と呼ばれる身体の小刻みな震えが起こると言われていますが、振戦がなくとも生じます。

パーキンソン病では、脳内の神経伝達物質であるドパミンの減少が原因で、運動機能に障害が起こります。

このドパミン不足が筋肉の制御を難しくしており、歯車様固縮のような運動障害を起こすと考えられています。 - A.

パーキンソン病そのものの症状として起こる可能性と、薬の副作用で起こる可能性があるためです。

解説パーキンソン病に伴う精神症状は、神経伝達物質の伝達が正常に行われていない、一部の治療の副作用、また、病気そのものによる脳の変化など、複数の原因が複雑に絡み合って起こります。

副作用として現れる薬には、主に以下のようなものが知られています。- レボドパ製剤:長期使用による幻覚や妄想など。

- ドパミンアゴニスト:認知機能の低下やうつ病など。特に高齢者や認知機能が低下している患者さんは注意が必要です。

- アマンタジン:幻覚や妄想が出やすいと言われています。

参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本神経学会.“パーキンソン病の運動症状と非運動症状”..https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson201807.pdf,(参照 2025-04-17).

厚生労働省 難治性疾患政策研究班.“パーキンソン病(指定難病6)”.難病情報センター.https://www.nanbyou.or.jp/entry/169,(参照 2025-04-17). - A.

運動症状以外に起こる自律神経症状、精神症状、睡眠障害、感覚障害などの症状です。

解説パーキンソン病の非運動症状とは、運動症状以外に起こる自律神経症状、精神症状、睡眠障害、感覚障害などの症状です。

具体的には以下のようなものがあります。- 自律神経症状:便秘、排尿障害(頻尿、尿閉など)、発汗異常、起立性低血圧(立ちくらみ)など

- 精神症状:うつ、不安、幻覚、認知機能低下(認知症)など

- 睡眠障害:不眠、日中の過眠、レム睡眠行動障害(睡眠中に大声を出す、暴れるなど)

- 感覚障害:嗅覚障害(においが分かりにくい)、痛みの感じ方の変化など

非運動症状は運動症状が現れる前から現れる場合もあり、パーキンソン病の早期発見や治療のきっかけとなることもあり得ます。

もし、これらの症状に気づいたら、早めに医師に相談することが大切です。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本神経学会.“パーキンソン病の運動症状と非運動症状”..https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson201807.pdf,(参照 2025-04-17).

厚生労働省 難治性疾患政策研究班.“パーキンソン病(指定難病6)”.難病情報センター.https://www.nanbyou.or.jp/entry/169,(参照 2025-04-17). - A.

個人差が大きいため、一概に言えません。

解説パーキンソン病による歩行障害の進行は個人差が大きいため、一概に言えません。

「いつまで歩けるか」を予測することは難しいと言えるでしょう。

しかし、症状を緩和したり、進行を遅らせたりするための治療法があります。

レボドパ製剤やドパミンアゴニストといった治療薬には歩行障害の改善効果が期待できるほか、散歩やストレッチなども運動機能の維持には大切です。

症状で気になることが出てきたら、担当医に伝えるようにしましょう。

すくみ足やちょこちょこ歩きが見られたら、歩行障害が進行しているサインです。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る厚生労働省 難治性疾患政策研究班.“パーキンソン病(指定難病6)”.難病情報センター.https://www.nanbyou.or.jp/entry/169,(参照 2025-04-17).

- A.

パーキンソン症状で幻視が起こることはあり得ます。

解説パーキンソン病の非運動症状として、幻視が起こる可能性があります。

病気の進行に伴って脳の機能に変化が生じることなどが原因と考えられており、頻度は約30~60%です。

また、薬物療法を受けている患者さんには薬の副作用として幻視が現れることもあります。

最初は気のせいのように感じ、だんだんはっきりとした幻視が現れ、さらに妄想へ進行すると言われています。

もし、パーキンソン病の症状として幻視が現れた場合は、自己判断で薬の量を調整したりせずに、必ず医師に相談してください。

医師が幻視の原因を特定し、適切な治療を行います。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本神経学会.“パーキンソン病の運動症状と非運動症状”..https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson201807.pdf,(参照 2025-04-17).

厚生労働省 難治性疾患政策研究班.“パーキンソン病(指定難病6)”.難病情報センター.https://www.nanbyou.or.jp/entry/169,(参照 2025-04-17). - A.

脳の大脳基底核~大脳皮質にある神経回路が障害されて起こる症状です。

解説パーキンソン病の錐体外路症状は、脳の大脳基底核から大脳皮質にかけての神経回路が障害されて起こる症状です。

原因は、脳内のドパミン不足によって大脳基底核と大脳皮質の連携が乱れるためだと考えられています。

主に以下のような運動症状が起こります。- 振戦(しんせん):安静時に手足が小刻みに震える症状です。初期は片側から始まり、時間とともに全身に広がります。

- 筋強剛:他人が手や足などを動かそうとしたときに感じる抵抗です。

- 無動(むどう)・動作緩慢:動きが極端に遅くなり、歩行時に足が地面に張り付いたような「すくみ足」や、表情が乏しい「仮面様顔貌」が見られます。食事や着替え、文字を書くといった日常動作にも時間がかかるようになります。

参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る松本 英之ほか.“錐体外路症状”..https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E9%8C%90%E4%BD%93%E5%A4%96%E8%B7%AF%E7%97%87%E7%8A%B6,(参照 2025-04-17).

日本神経学会.“パーキンソン病の運動症状と非運動症状”..https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson201807.pdf,(参照 2025-04-17).

厚生労働省 難治性疾患政策研究班.“パーキンソン病(指定難病6)”.難病情報センター.https://www.nanbyou.or.jp/entry/169,(参照 2025-04-17). - A.

静止時振戦、運動緩慢、筋強剛、嗅覚の低下、レム睡眠行動障害などが起こります。

解説パーキンソン病では、初期に以下のような症状が現れることがあります。

運動症状

静止時振戦(じっとしている時の震え):初期の69%の患者さんに現れるとされています。例えば、座っている時に膝の上に置いた手がリズミカルに震え、何か動作を始めると止まる特徴があります。

- 運動緩慢:特に上肢が動きにくくなり、ボタン掛けや字を書く動作が不自由になるケースが多く見られます。

- 筋強剛:他人が手や足などを動かした時に感じる抵抗です。自分では感じにくいと言われています。

非運動症状

- 嗅覚の低下:自覚がないことが多いですが、発症の数年前から「嗅覚障害」が約70~80%の患者に先行して現れることが知られています。

- レム睡眠行動障害:睡眠中に大声を出す・暴れるといった異常行動が起こることです。

その他、便秘やうつ症状、頻尿などが知られています。

参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本神経学会.“パーキンソン病の運動症状と非運動症状”..https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson201807.pdf,(参照 2025-04-17).

厚生労働省 難治性疾患政策研究班.“パーキンソン病(指定難病6)”.難病情報センター.https://www.nanbyou.or.jp/entry/169,(参照 2025-04-17).

頼高 朝子.“見逃したくないParkinson病の初期症候”.J-Stage.https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/103/8/103_1854/_pdf,(参照 2025-04-17). - A.

ジスキネジアの症状は、全身の不規則に繰り返す運動、ジストニアの症状は、体の硬直、痙攣が多いです。

解説ジスキネジアは運動の障害という意味で、広い意味では不随意運動(意図せず起きてしまう運動)全般を指します。

このため、ジストニアはジスキネジアに含まれるという捉え方もできます。狭い意味でのジスキネジアとは、主に不規則に繰り返す運動を指していると考えます。ジストニアは意図せず、筋肉が常に緊張している状態になってしまうものです。

具体的には、ジスキネジアでは、繰り返し唇をすぼめる、舌を左右に動かす、口をもぐもぐさせる、口を突き出す、歯を食いしばる、手が勝手に不規則に動く、体幹がくねくね動いてじっとしていられない、などのような不規則に繰り返す運動が症状として多いです。

一方で、ジストニアでは、姿勢異常や、体の一部もしくは全身が硬直(ぎゅーっとこわばり固まってしまう)や痙攣を起こすといった症状が多いです。

このように現れる症状に違いはあるものの、ジスキネジア、ジストニアのいずれにおいても、原因は錐体外路という脳の神経回路が障害を受けることです。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る水野 美邦. 神経内科ハンドブック 第5版. 医学書院. 2016

梶龍兒. 不随意運動の診かた. 臨床神経生理学. 2015, 43, p.122-141.

監修 日本神経学会. パーキンソン病診療ガイドライン2018. 医学書院. 2018

日本定位・機能神経外科学会.“パーキンソン病とは”.日本定位・機能神経外科学会.https://jssfn.org/patient/disease/parkinson.html#:~:text=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3%E7%97%85%E3%81%AE4%E5%A4%A7%E7%97%87%E7%8A%B6&text=%E6%8C%AF%E6%88%A6%E6%89%8B%E8%B6%B3%E3%81%AB%E4%BD%95,%E5%BC%B7%E5%89%9B%E7%AD%8B%E8%82%89%E3%81%8C%E3%81%93%E3%82%8F%E3%81%B0%E3%82%8B%E3%80%82,(参照 2024-09-19). - A.

口をもぐもぐする癖は、遅発性ジスキネジアの症状のうちのひとつです。

解説遅発性ジスキネジアとは、ジスキネジアの原因が、抗精神病薬やドーパミン治療薬の副作用である場合のことを言います。

これは、薬の服用期間が長くなってから症状が現れてくるため、遅発性と呼ばれています。

遅発性ジスキネジアの症状の多くは口周囲のものが多いです。具体的には、繰り返し唇をすぼめる、舌を左右に動かす、口をもぐもぐさせる、口を突き出す、歯を食いしばるなどといった症状が出ます。

しかし、勝手に手を動かしてしまう、足が動いてしまって歩きにくいなどといった、口周囲以外の症状も現れることがあります。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る水野 美邦. 神経内科ハンドブック 第5版. 医学書院. 2016

梶龍兒. 不随意運動の診かた. 臨床神経生理学. 2015, 43, p.122-141.

監修 日本神経学会. パーキンソン病診療ガイドライン2018. 医学書院. 2018

日本定位・機能神経外科学会.“パーキンソン病とは”.日本定位・機能神経外科学会.https://jssfn.org/patient/disease/parkinson.html#:~:text=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3%E7%97%85%E3%81%AE4%E5%A4%A7%E7%97%87%E7%8A%B6&text=%E6%8C%AF%E6%88%A6%E6%89%8B%E8%B6%B3%E3%81%AB%E4%BD%95,%E5%BC%B7%E5%89%9B%E7%AD%8B%E8%82%89%E3%81%8C%E3%81%93%E3%82%8F%E3%81%B0%E3%82%8B%E3%80%82,(参照 2024-09-19). - A.

パーキンソン病が進行すると1人で立つことや歩くことが出来なくなり、日常生活に介助が必要になります。また認知症を合併することもあります。

解説長期間パーキンソン病を罹患している(病気にかかる)と、症状は進行していきます。

また、徐々に薬が効く時間が短くなるウェアリングオフや、薬の血液中の濃度が高くなるときに不随意運動(勝手に体が動いてしまう)が起こってしまうピークドーズジスキネジアなど、治療に難渋することが増えてきます。これにより、ご自身で立って歩くことが難しくなり車椅子生活になったり、場合によっては寝たきりになってしまったりすることもあります。

食事を摂ることが難しくなる可能性もあり、胃瘻(皮膚から胃まで穴をあけ、胃に直接アクセスできるようにしたもの)を作り栄養を入れるかどうかという提案がされることもあるでしょう。

また、認知症を合併するケースもあります。

事前に患者さんとよく相談し、胃瘻が必要になったらどうするのかなどを含め、意思を確認しておくことが大切であると考えます。日常生活に介助が必要となりますので、ご家族だけでなく、福祉の力も借りていくことが必要です。主治医とよく相談しましょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本神経学会. パーキンソン病診療ガイドライン2018. 医学書院. 2018

水野 美邦. 神経内科ハンドブック 第5版. 医学書院. 2016

服部信孝ほか. 神経内科Clinical Questions & Pearlsパーキンソン病. 中外医学社. 2019 - A.

パーキンソン病の「末期」の定義は難しいですが、長期間患っている場合、ジスキネジアなどが見られるようになります。

解説「パーキンソン病の末期症状」とのことですが、がんとは異なるため、末期がどこからかは定義が難しいところです。

なお、長期間パーキンソン病を罹患していると、徐々に薬が効く時間が短くなるウェアリングオフや、薬の血液中の濃度が高くなるときに不随意運動(勝手に体が動いてしまう)が起こってしまうピークドーズジスキネジアなど、治療に難渋する(物事がはかどらず苦しむ)ことが増えてきます。

ご本人の認知機能や体の具合、年齢などによって適応は判断されますが、手術で脳に刺激を与える機会を埋め込む治療や、胃瘻(皮膚から胃まで穴をあけ、胃に直接アクセスできるようにしたもの)を作りそこから持続的に薬を入れる治療を行うこともあります。

いずれもパーキンソン病専門医に相談した方が良いでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本神経学会. パーキンソン病診療ガイドライン2018. 医学書院. 2018

水野 美邦. 神経内科ハンドブック 第5版. 医学書院. 2016

服部信孝ほか. 神経内科Clinical Questions & Pearlsパーキンソン病. 中外医学社. 2019 - A.

現在、パーキンソン病の根本的な治療法はありません。症状をやわらげる治療が行われています。

解説パーキンソン病の根本治療はできないのが現状です。困っている症状に合わせて、さまざまな飲み薬を調整して治療を行なっていきます。

パーキンソン病では、レヴィ小体という物質が神経に蓄積していることがわかっており、これが発症に関連していると考えられています。レヴィ小体が関連し、脳のドパミン性神経細胞が変性(本来の機能を果たせなくなってしまう)してしまい、ドパミンという神経伝達物質が不足している状態となり、各種の症状が起こっていると考えられています。

しかし、これだけでは説明できない部分もあり、現在も研究が進められています。

現在の治療は主に、このドパミンを補充することで症状をやわらげる、といったものです。適切な治療を行うことで、寿命には影響しないとも言われていますので、医師と相談しながら治療を受け、病気と付き合っていきましょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本神経学会. パーキンソン病診療ガイドライン2018. 医学書院. 2018

水野 美邦. 神経内科ハンドブック 第5版. 医学書院. 2016

服部信孝ほか. 神経内科Clinical Questions & Pearlsパーキンソン病. 中外医学社. 2019 - A.

体の動きに関係しない症状がまず現れ、そのあと動きが関わる症状が現れて、次第に強まっていきます。

解説「ユビー病気のQ&A」を見る体の動きが関わる症状(運動症状)と運動に関係しない症状(非運動症状)が、病気が進行するともに出現してきます。

病気の初期には、- 便秘

- 嗅覚障害

- うつ傾向

- 睡眠中に叫んだり手足を動かしたりすること(REM睡眠行動異常症)

などの非運動症状がまず現れることが知られています。

その後、- 安静時の手・足・あごなどのふるえ(振戦)

- 動作が遅くなる、動けない(無動・寡動)

- 筋肉のこわばり(筋強剛)

- 倒れやすさ、転びやすさ(姿勢保持障害)

といった運動症状が進行し、次第に強くなってきています。

一般的にこれらの運動症状は、片手もしくは片足から出現し、次第に反対側にも進行していきます。

また、歩行も「小刻み歩行」と呼ばれる、前傾姿勢でちょこちょこと歩く特徴的な歩き方になります。

パーキンソン病について、医師からのよくある質問

- 手指に細かいふるえがありますか?

- 最近、転倒しやすくなったと感じていますか?

- 手の指や全身の震えがありますか?

- 前より歩きにくくなったように感じますか?

- 筋肉が硬く、他人が肘や膝を曲げようとしても上手く曲げられないですか?

監修医師

診療科・専門領域

- 脳神経内科