尿を出しづらくいきむ

という症状の原因と、関連する病気をAIで無料チェック

更新日:2023/08/04

「尿を出しづらくいきむ」がどの病気に関連するかAIでチェックする

尿を出しづらくいきむという症状について「ユビー」でわかること

※コロナの症状を確認したい方はコロナ症状チェックから

「尿を出しづらくいきむ」はどんな症状ですか?

尿を出しづらくいきむとは

「尿を出しづらくいきむ」に関連する主の病気には、過活動膀胱、糖尿病性ニューロパチー(末梢神経障害)、前立腺肥大症などがあります。

「尿を出しづらくいきむ」に関連する症状はありますか?

「尿を出しづらくいきむ」のQ&A

- A.

尿をスムーズに出し切れないという症状がでます。

解説排尿障害とは、尿を出す機能に異常があり、膀胱にたまった尿をスムーズに出し切れない状態です。

具体的には、以下のような症状が出ます。- 尿を出すのに時間がかかる

- 尿の勢いが弱い(尿勢低下)

- 尿が途中で止まる(尿線途絶)

- 尿が出にくい(排尿困難)

- 尿を出すためお腹に力を入れる必要がある(腹圧排尿)

- 尿が出ない(尿閉)

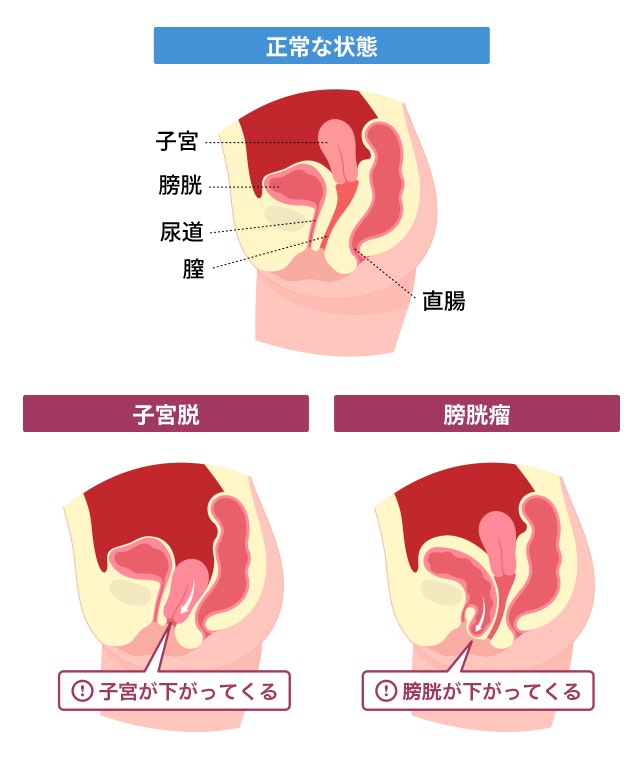

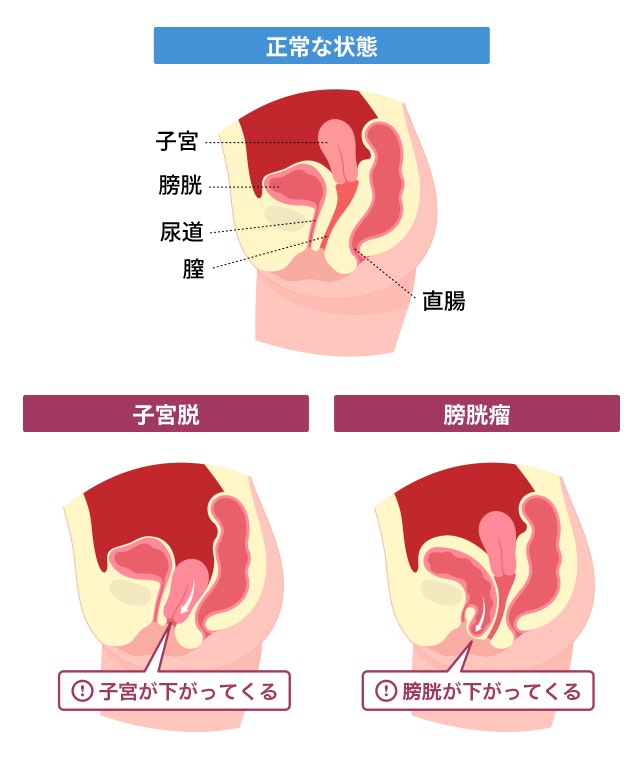

女性の排尿障害では、神経因性膀胱や骨盤臓器脱などの病気が多いです。

そのため、尿意を感じにくいことや、腟から子宮がおりてきて触れるなど、それらの病気特有の症状をきたすこともあります。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。治療や排尿障害について詳しく知りたい方は、かかりつけ医に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28)

日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017. - A.

ストレスで起こる場合はあります。他の原因がないかきちんと調べることが必要です。

解説まれですが、夜間頻尿や尿漏れがストレスや緊張などの心理的な影響によって引き起こされることはあります。

例えば、強いプレッシャーを感じるとトイレが近くなるように、ストレスは膀胱の働きにも影響を及ぼします。

これは交感神経の変化によって膀胱の収縮や尿をためる機能が乱れるためと考えられており、「心因性頻尿」と呼ばれます。

不安が強い方やうつ傾向のある方では、頻尿や突然の尿意に加え、尿が出にくくなることもあります。

また、慢性的なストレスが続くと、脳の神経伝達物質のバランスが変化することも知られています。

ただし、これらの症状には、- 水の飲みすぎ

- 加齢による筋力低下

- ホルモンバランスの変化

- 膀胱や尿道の異常

などの原因が関係することのほうが多く、ストレスだけが原因とは限りません。

ストレスを軽減することで症状が落ち着く場合もありますが、他の原因が考えられるため、我慢せずに泌尿器科を受診しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017.

日本排尿機能学会/日本泌尿器科学会. 過活動膀胱診療ガイドライン第3版. リッチヒルメディカル. 2022

清水 孝洋ほか. ストレス誘発性頻尿の脳内機序解明を目指して. 日薬理誌. 2020, 155, 20~24.

A J Macaulay, et al. Br Med J (Clin Res Ed). 1987,294(6571),540-543. - A.

尿をスムーズに出し切れないといった状態を指します。

解説排尿障害とは、尿を出す機能に異常があり、膀胱にたまった尿をスムーズに出し切れない状態です。

具体的には、下記のような症状がでます。- 尿を出すのに時間がかかる

- 尿の勢いが弱い(尿勢低下)

- 尿が途中でとまる(尿線途絶)

- 尿が出にくい(排尿困難)

- 尿を出すためお腹に力を入れる必要がある(腹圧排尿)

- 尿が出ない(尿閉)

参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会, 日本泌尿器科学会女性下部尿路症状診療ガイドライン[第2版]. リッチヒルメディカル2019

日本泌尿器科学会男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル2016 - A.

原因に応じてお薬による治療を行い、効果が乏しい場合は手術など他の治療も行います。

解説排尿障害の改善方法は、根本の原因によって異なります。

主な原因と治療法

前立腺肥大症

α1遮断薬、PDE5阻害薬、5α還元酵素阻害薬を使用し、尿道の抵抗を下げたり前立腺の容積を小さくすることで、排尿をスムーズにする治療が一般的です。

お薬での効果が乏しい場合や、長期内服のデメリットを考慮し、前立腺を小さくする手術(TURP、HoLEP、PVP、UroLift、WAVEなど)が検討されます。

詳しくは『前立腺肥大を小さくする方法にはどのようなものがありますか?』をご参照ください。神経因性膀胱

神経因性膀胱の原因はさまざまですが、多くは膀胱の収縮力が低下し、尿を排出しにくくなることが特徴です。

そのため、膀胱の出口を広げやすくするα1遮断薬や、膀胱の収縮を補助するコリン作動薬を中心に、症状に合わせた治療を行います。

排尿障害が進行すると、残尿が多くなり、尿路感染症や腎機能の低下を引き起こすリスクがあります。 特に尿閉が起こると、以下のような処置が必要になります。その他の治療法

残尿が多いときなどは、以下の治療で膀胱の機能が回復する可能性もあります。

尿道バルーンカテーテルの留置

膀胱に管を入れることで、膀胱にたまった尿を自動で排泄する方法です。

間歇的自己導尿

細いストロー状のカテーテルを尿道から膀胱に挿入し、定期的に尿を排出する方法です。

尿がスムーズに出ないと感じられましたら、我慢せずに泌尿器科を一度受診しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28)

日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017. - A.

残尿感や頻尿が疑われるため、一度受診して原因を調べましょう。

解説尿意を常に感じている症状は、尿を溜めているときに起こる「蓄尿症状」のひとつです。

原因としては、過活動膀胱や膀胱結石、膀胱炎などの膀胱の病気、または排尿障害による残尿の増加が考えられます。

病院では、以下のような対処法や治療の選択肢があります。対処法

まず、排尿後に超音波検査(エコー)で残尿の有無を確認します。

残尿が多い場合

カテーテルによる導尿や、排尿を促すお薬を検討します。

残尿が少ない場合

膀胱に病気がないか詳細な検査を行い、必要に応じて治療を行います。

治療の選択肢

過活動膀胱がある場合

β3作動薬や抗コリン薬などのお薬を使用することがあります。

膀胱結石や腫瘍が疑われる場合

膀胱結石破砕術やTURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)などの手術を検討します。

膀胱の位置異常(膀胱瘤など)の場合

シリコン状のリングを腟に留置する方法や、メッシュを用いた手術で、膀胱を正常な位置に戻す治療を行うことがあります。

尿意が続くなど、気になる症状がある場合は、我慢せずに一度泌尿器科を受診しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28)

日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本排尿機能学会/日本泌尿器科学会. 過活動膀胱診療ガイドライン第3版. リッチヒルメディカル. 2022 - A.

残尿感や、その影響で就寝後にトイレのために起きてしまうことで、睡眠が妨げられることがあります。

解説排尿障害とは、尿を出す機能に異常があり、膀胱にたまった尿をスムーズに出し切れない状態を指します。

具体的な症状については、『「排尿障害」とはどのような症状ですか?』をご参照ください。

排尿障害によって、実際に膀胱に尿が残り(残尿)、残尿感を感じることがあります。

また、排尿障害が持続すると膀胱の機能が低下し、尿を完全に排出できない感覚(残尿感)が生じることもあります。

これらの影響で、夜間にトイレのために何度も起きてしまったり、残尿感による不快感で眠りにつきにくくなる ことがあります。

そして、1日2回以上の夜間頻尿がある場合は、転倒による骨折のリスクや、心疾患のリスクがあり、寿命にも関わる可能性が報告されています。

排尿障害や夜間頻尿などの症状でお困りの場合は、我慢せずに泌尿器科を受診しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会.夜間頻尿診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル,2020.

日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28) - A.

尿の回数は人により異なり、尿の回数だけで排尿障害かどうかを判断することはできません。

解説1日の尿の回数は水の摂取量や人により異なりますが、少ない場合だけではなく、多い場合にも排尿に問題が生じている場合があります。

一般的には、朝起きてから就寝までの尿の回数が、8回以上の場合を頻尿と言います。

尿の回数が少ない場合、排尿に問題がある以外に、脱水等が原因となっている場合もあります。

排尿障害とは、尿を出す機能に異常があり、膀胱にたまった尿をスムーズに出し切れない状態を指します。

具体的な症状については、『「排尿障害」とはどのような症状ですか?』をご参照ください。

尿の回数が極端に少ない場合や、尿がスムーズに出ないなどの症状がある場合には、一度泌尿器科を受診しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28)

日本泌尿器科学会.尿が近い、尿の回数が多い ~頻尿~.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/02.html(参照 2025-02-28)

日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017. - A.

尿の出方に異常や違和感がある場合は、排尿障害の可能性があります。

解説排尿障害とは、尿を出す機能に異常があり、膀胱にたまった尿をスムーズに出し切れない状態を指します。

重症の場合は、尿がまったく出せなくなる尿閉を生じることがあります。

具体的な症状については、『女性の排尿障害の場合、どんな症状がありますか?』をご参照ください。

一方で、尿の出口(外尿道口)や、その周囲が腫れている場合は、など、さまざまな原因が考えられます。

これにより、尿の出づらさが生じる場合は、排尿障害に該当する可能性があります。

女性の排尿障害では、神経因性膀胱や骨盤臓器脱が原因となることが多いですが、外尿道口の腫れによって排尿が妨げられることも考えられます。

違和感が続く場合や排尿しづらい場合は、自己判断せずに産婦人科や泌尿器科を受診し、適切な治療を受けることが重要です。

感染症が原因の場合、抗菌薬などの薬物療法で改善が見込めますが、市販の軟膏や洗剤を自己判断で使用すると症状が長引く可能性があるため、注意が必要です。

治療や排尿障害について詳しく知りたい方は、かかりつけ医に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る高山 陽子. 尿路感染症. 日内会誌. 2023, 112, 2059~2067.

V. Verma, et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020,248,005-008.

日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019 - A.

症状が持続する場合は、膀胱の病気など蓄尿障害があるかもしれないので、病院に行って検査しましょう。

解説尿が我慢できない、尿が勝手に出てしまうという症状は医学的には尿失禁と言います。

尿失禁にはいくつもの種類があり、 代表的なものとして、切迫性尿失禁、腹圧性尿失禁、溢流性尿失禁、機能性尿失禁があります。

その種類によって以下のように対処法がありますので、症状が気になる場合や続く場合は、我慢せず泌尿器科を受診しましょう。切迫性尿失禁

突然強い尿意を感じ、トイレに間に合わず漏れてしまうタイプです。

膀胱が過剰に収縮する過活動膀胱が原因であることが多く、β3作動薬や抗コリン薬といったお薬が有効です。腹圧性尿失禁

咳やくしゃみ、笑ったときなど、お腹に力が入ることで尿が漏れるタイプです。

尿道を締める筋肉が弱まったり、膀胱と尿道の位置関係で起こることがあります。

骨盤底筋トレーニングやβ2作動薬が有効です。溢流性尿失禁

尿が膀胱内にたまりすぎて少しずつ漏れてしまう状態で、前立腺肥大症や神経因性膀胱で尿閉が持続して起こることが多いです。

カテーテルによる導尿や薬物療法が必要になります。機能性尿失禁

尿意を感じていても認知機能の低下や運動障害などにより、トイレまで間に合わず漏れてしまうタイプです。

トイレのタイミングの調整や介助の工夫などが有効です。

また、膀胱癌や膀胱結石などのまれな病気が膀胱を刺激している可能性もあるため、自己判断で市販薬やパッドに頼るだけではなく、一度泌尿器科を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

詳しい尿失禁の説明は『「尿漏れ」とはどのような症状ですか?』もご参照ください。

治療や排尿障害について詳しく知りたい方は、かかりつけ医に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28)

日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017. - A.

前立腺肥大症や神経因性膀胱などが考えられ、薬物治療やカテーテルによる導尿が必要です。

解説実際に尿が膀胱にたまっており、尿意があるのに排尿できない場合、多くは急性尿閉が原因です。

急性尿閉を引き起こす主な病気と、そのリスク要因、対処法は以下の通りです。主な原因

- 神経因性膀胱・低活動膀胱

- 男性特有の原因:前立腺肥大症、急性前立腺炎

- 女性特有の原因:骨盤臓器脱

尿閉のリスク要因

急性尿閉の対処法

急性期の対応

- 尿道バルーンカテーテルの留置

膀胱に長時間尿がたまりすぎると、血流障害や膀胱の筋肉の過伸展が生じ、そのままでは排尿機能の回復が困難になります。

一時的にカテーテルを挿入し、膀胱を空にして休ませることで、排尿機能を回復させることが期待できます。- 薬物治療

男性では前立腺肥大症が原因となることが多く、α1遮断薬やPDE5阻害薬を使用することで排尿障害を軽減し、尿閉の再発を防ぐことができます。

女性でもα1遮断薬が有効な場合があります。以降の対応(再発予防と根本治療)

- 間欠的自己導尿(かんけつてきじこどうにょう)

細いカテーテル(ストロー状の管)を自分で尿道から膀胱に挿入し、尿を排出する方法です。

自分で手技を行う必要がありますが、長期間カテーテルを留置するよりも感染リスクが低く、生活の質が向上しやすいとされています。- 尿道バルーンカテーテルの留置と定期的な交換

自己導尿が難しく、薬物治療でも排尿障害が改善しないときは、膀胱機能が回復するまでカテーテルを留置することがあります。

尿路感染症の感染リスクが増えますが、夜間トイレで起きなくて済むなどのメリットもあります。- 追加の薬物治療

急性期は速効性のあるα1遮断薬を中心に治療を行いますが、症状が落ち着いたあとは、患者さんに応じた追加治療を行うことがあります。

- 手術療法

前立腺肥大症が原因の場合、前立腺を小さくして尿の通りを改善する手術(TURPなど)が行われることがあります。

また、膀胱結石や膀胱内異物が原因であれば、それらを除去する手術、骨盤臓器脱が原因であればメッシュなどを用いた手術が適応となることもあります。- 尿が膀胱にないのに尿意がある場合

実際には尿がたまっていないのに尿意を感じ、排尿できない場合は、膀胱に異常がある可能性が考えられます。

この場合、過活動膀胱や膀胱炎などを考慮した検査や治療が必要になります。

治療や排尿障害について詳しく知りたい方は、かかりつけ医に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28)

日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017. - A.

年齢や尿が出ないという症状から余命を予測することはできません。

解説余命は患者さんの年齢によっても大きく異なるため、尿がまったく出ない状態(尿閉)になったからといって、余命を一概に予測することはできません。

ただし、尿閉そのものが直接命に関わるわけではありませんが、長期間放置すると膀胱内の尿が細菌の温床となり、発熱を伴う尿路感染症(尿路性敗血症)を引き起こす可能性があります。

それが重症化すると全身に炎症が波及して、結果的に健康寿命が短くなる可能性はあります。

また、高齢で尿閉がある方は、糖尿病や認知機能の低下、ADL(日常生活動作)の低下といった健康に影響を及ぼす他の要因を抱えていることも多いため、尿が正常に出る人と比べると余命に違いがある可能性があります。

したがって、尿閉がある場合は、尿閉がない場合よりも余命が短くなる可能性はありますが、明確なデータはなく、断定することはできません。

いずれにしても、尿が出ない場合はできるだけ早く医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る沼部 敦司. 腎不全. 日内会誌. 2012, 101, 1420~1425.

日本泌尿器科学会.尿がまったく出ない.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/06.html(参照 2025-02-28)

日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017. - A.

ご高齢になると、加齢や合併症により排尿障害が増え、特に男性では尿閉のリスクが上がります。

解説一般的に、加齢に伴って持病や常用薬が増えると、排尿障害をきたすような神経因性膀胱や低活動膀胱の発生率が増加するため、排尿障害が起こりやすくなります。

特に、以下のようなものがあると、より重症の排尿障害である尿閉が起こりやすいと報告されています。また、性別によってもいくつかの特徴があります。

高齢男性の特徴

前立腺肥大症の有病率は加齢とともに増加し、40〜50歳代で約2%ですが、60歳代で約6%、70歳代では約12%と報告されています。

そのため、高齢男性では前立腺肥大症の進行に伴い排尿困難が増加し、尿閉のリスクも高まります。高齢女性の特徴

女性では、閉経後のホルモンバランスの変化や骨盤臓器脱が排尿障害の要因となります。

尿閉の発生率は男性よりも低いものの、加齢に伴い膀胱や尿道の支持組織が弱まり、排尿困難や排尿障害による残尿の増加につながる可能性があります。

治療や排尿障害について詳しく知りたい方は、かかりつけ医に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見るPinggera GM, et al. BJU Int. 2008, 102(4), 470-474.

日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28)

愛知県健康福祉部高齢福祉課.“高齢者の排尿障害への対応”.愛知県.https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/14.pdf,(参照 2025-02-28).

Odunayo Kalejaiye, Mark J. Speakman * . Management of acute and chronic retention in men. European Urology, Supplements. 2009, 8, 523-529. - A.

排尿障害とは、尿をスムーズに出せなくなる症状を招く病態を指します。

解説具体的には、尿が出にくい、勢いが弱い、尿が細くなる、時間がかかる、腹圧をかけないと排尿できない などの症状が含まれます。

主な原因としては、以下のようなものがあります。- 前立腺肥大症:前立腺が尿道を圧迫し、尿の通りが悪くなる

- 神経因性膀胱:脊髄損傷や糖尿病などによる神経障害で、膀胱の収縮がうまくいかなくなる

- その他:前立腺炎や骨盤臓器脱、膀胱結石などで尿の通り道が狭くなることや、低活動膀胱などで膀胱の収縮力が弱まってしまうことも排尿障害の原因となる

排尿障害が進行すると、膀胱内に尿が残りやすくなり、頻尿や残尿感などの蓄尿症状が生じることがあります。

しかし、これらは排尿障害そのものではなく、関連して発生する症状として考えられます。

尿が出しにくいなどの症状がある場合は、尿流量検査(ウロフロメトリー)や、超音波検査(エコー)で排尿の状態や膀胱内の残尿を確認し、適切な治療を受けることが大切です。

治療や排尿障害について詳しく知りたい方は、かかりつけ医に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会など. 脊髄損傷における下部尿路機能障害の診療ガイドライン 2019年版. 中外医学社. 2019

日本排尿機能学会用語委員会 編.日本排尿機能学会標準用語集 第1版.2020年,中外医学社.

日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28)

日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017. - A.

腎不全や尿路感染症を招きやすく、低活動膀胱により長期間尿道カテーテルが必要になる可能性もあります。

解説尿閉を放置すると、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

腎機能の低下(腎後性腎不全)

尿閉により膀胱内の圧力が上昇し、尿が腎臓から流れにくくなります。

そのため、腎臓に負担がかかり、尿を作る働きが悪くなって腎機能が低下し、腎不全のリスクが高まります。尿路感染症(UTI)・敗血症

尿閉を放置すると、残尿が長時間膀胱に滞留するため、細菌が繁殖しやすくなります。

細菌が感染症を引き起こし、膀胱炎や腎盂腎炎、前立腺炎などの発症リスクが高まります。

特に腎盂腎炎や前立腺炎の感染が進行すると、細菌が血液中にも侵入し、菌血症や敗血症に至る危険もあります。低活動膀胱・神経因性膀胱

急性尿閉の状態を放置すると、膀胱が引き延ばされ続けるため、さらに膀胱の収縮機能が低下し、慢性化してしまうことがあります。

その場合は、半永久的に 間歇的自己導尿や尿道バルーンカテーテルが必要になることがあります。その他の影響

排尿できないことで強い不快感・下腹部の膨満感・痛みが持続してしまうことがあります。また、再度繰り返すのではないかと不安になることもあります。

尿閉が起きた際に我慢して治ったとしても、原因によっては繰り返してしまい、上記のような問題が起こるリスクが高まります。

尿が出にくい、またはまったく出ない場合は、我慢せずに医療機関(泌尿器科や救急外来)を受診し、適切な治療を受けることが大切です。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る沼部 敦司. 腎不全. 日内会誌. 2012, 101, 1420~1425.

G. Baldini, et al. Anesthesiology. 2009, 110(5), 1139-1157.

日本泌尿器科学会.尿がまったく出ない.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/06.html(参照 2025-02-28)

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017. - A.

膀胱に尿が十分にたまっていても、まったく排尿できない、または非常に出しにくい状態を指します。

解説通常、排尿時には膀胱の出口が広がり、膀胱が収縮することで尿がスムーズに排出されます。しかし、なんらかの原因でこれらの機能や連携がうまく働かなくなると、尿が出せなくなります。

尿閉(にょうへい)には、急性尿閉と慢性尿閉の2種類があります。急性尿閉

強い下腹部の痛みや膨満感を伴います。膀胱が尿でパンパンに膨らみ、下腹部を押すとかなり強い痛みを感じるのが特徴です。

- 前立腺肥大症の方がアルコールを飲みすぎた際や前立腺炎の方

- 骨盤臓器脱がある方

- 全身麻酔の手術直後の方

- 抗コリン作用のある薬を飲んでいる方

に起こることなどがあり、早急な処置(カテーテルによる導尿など)が必要です。

慢性尿閉

自覚症状が少なく、気づかないうちに膀胱に多量の尿が残り続ける状態です。

排尿後にスッキリしない感じ(残尿感)があることもあります。

神経因性膀胱のことが多く、たまっている尿中で細菌が繁殖しやすいため、尿路感染症を起こしやすくなります。

進行すると膀胱にためきれなくなり、尿があふれ出る「溢流性尿失禁」を引き起こすこともあります。

尿がまったく出ない、または出にくくて苦しい場合は、深夜であっても我慢せずに早めに医療機関を受診することが大切です。

治療や尿閉について詳しく知りたい方は、かかりつけ医に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017.

日本泌尿器科学会.尿がまったく出ない.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/06.html(参照 2025-02-28) - A.

脱水や腎機能低下によって尿の量が少ないことが多いため、一概に排尿障害とは言えません。

解説大人の1日の排尿回数は通常、数回〜8回程度ですが、水分摂取量や膀胱の大きさなどに個人差があり、少ないからといって必ずしも排尿障害とは限りません。

多くの場合、脱水や大量の発汗により体内の水分が減り、腎臓で作られる尿の量が減ることが原因です。

特に、運動や暑い環境での活動後、発熱時、十分な水分補給ができていないときなどは、一時的に排尿回数が減ることがあります。

一方で、膀胱や尿道の異常によって尿が出しづらくなる「排尿障害」が原因の場合もあります。

例えば、前立腺肥大症や神経因性膀胱では、尿を作る量は正常でも排尿自体がうまくできず、それが慢性的になると膀胱がとても大きくなり、結果的に回数が減ることがまれにあります。

そのため、尿の勢いを測るウロフロメトリーや、膀胱内に尿が残っていないか確認する超音波検査が有効です。

それらの検査で「尿が作られていない」のか「出しづらい」のかを見極めることが重要です。

尿の回数が極端に少なくて不安な場合、または排尿時に違和感がある場合は、我慢せずに泌尿器科を受診しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017.

日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28)

日本泌尿器科学会.尿がまったく出ない.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/06.html(参照 2025-02-28) - A.

尿を出すことに問題がある症状のことです。

解説排尿困難とは、尿を出すことに問題がある症状のことです。

例としては、尿が出にくい、尿の勢いが弱い、尿をするのにお腹に力をいれるなどの症状が挙げられます。

これらの症状は、膀胱から尿道出口への尿の通過が妨げられたり、膀胱がうまく収縮できなかったりすることで起こります。

尿の通過が妨げられる原因として、最も多いのは男性の前立腺肥大症です。

また、膀胱の収縮障害は、メタボリック症候群による膀胱の血流障害や、加齢による膀胱の老化現象が原因になることがあります。

治療や排尿困難について詳しく知りたい方は、かかりつけ医に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017.

日本泌尿器科学会.尿が出にくい・尿の勢いが弱い・尿をするのに時間がかかる.日本泌尿器科学会,https://www.urol.or.jp/public/symptom/05.html(参照 2025-02-28) - A.

牛車腎気丸や八味地黄丸、その他の似た系統の漢方が効く場合はあります。

解説以下の漢方薬は頻尿に効く可能性があります。

- 牛車腎気丸

- 八味地黄丸

- 猪苓湯

頻尿にはさまざまな原因がありますが、排尿障害はそのひとつです。排尿障害は尿が出にくくなる症状のことですが、排尿障害が持続することで頻尿になることがあります。

また、漢方の効きは個人差が大きいです。そのため、頻尿の原因や患者さんの状態によっては、上記のような漢方薬で頻尿が改善することはあります。

治療や漢方薬について詳しく知りたい方は、かかりつけの病院や薬局に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017.

ジェーピーエス製薬.“八味地黄丸 添付文書”..https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcDetail/ResultDataSetPDF/340008_J0601010345_05_01/A,(参照 2025-02-28).

ジェーピーエス製薬.“猪苓湯 添付文書”..https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcDetail/ResultDataSetPDF/340008_J0601010096_04_01/A,(参照 2025-02-28). - A.

神経系などの異常が原因で起こる神経因性膀胱や薬の副作用などが挙げられます。

解説「ユビー病気のQ&A」を見る尿意を感じなくなる病気としては、下記のものがあります。

神経因性膀胱

脳卒中や、脊柱管狭窄症、脊髄損傷、糖尿病、お腹の手術後などによって、尿意を脳に伝えるための神経系が障害されると、尿意を感じなくなることがあります。

低活動膀胱

膀胱の収縮力が低下する病気です。膀胱は弾力性のある袋状の構造をしていますが、膀胱の収縮力が低下すると、排尿しても膀胱内にたくさん尿が残ってしまう(残尿過多)、尿が出ない(尿閉)、といった症状が生じやすいです。長期間持続すると膀胱が伸び切った風船のようになり、尿意を感じにくくなる可能性があります。

薬剤性

過活動膀胱の症状を抑えるためのお薬が効きすぎてしまう場合や、抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬などのお薬、がんの痛みなどに対して使用するオピオイドなどを使用した場合も、尿意を感じなくなることがあります。

- A.

神経因性膀胱や骨盤臓器脱、出産後などが挙げられます。

解説女性の排尿障害の原因には、女性だけに起こる原因と、男性でも起こる原因があります。

女性だけに起こる原因

妊娠や出産

妊娠や出産によって、お腹の中の構造が変化すると尿が出しにくくなることがあります。

骨盤臓器脱(子宮脱、膀胱瘤)

子宮摘出後や加齢によって骨盤の中の臓器を支えきれなくなると、膀胱が骨盤の底に落ち込んだり子宮が腟から出てくることがあります。その場合は膀胱の形が変化して尿が出しにくくなることがあります。

女性だけでなく、男性でも起こる原因

膀胱の病気

膀胱の収縮力が低下したり、膀胱の出口に石がたまってしまうと、尿が出にくくなります。

- 低活動膀胱

- 膀胱結石

尿道の病気

膀胱から出た尿は尿道を通って体外に排出されますが、尿道が通りにくくなると、尿が出にくくなります。

- 尿道憩室

- 尿道狭窄

- 尿道結石

神経系の病気

神経因性膀胱

脊柱管狭窄症や脳梗塞、脊髄損傷の急性期、糖尿病、お腹の手術などによって、排尿に関わる神経系にダメージが加わると生じます。その他の病気

薬剤性

過活動膀胱の治療薬や、抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬、 パーキンソン病 / 症候群治療薬、自律神経系作用薬が代表的です。それ以外のお薬でも、たくさんの種類の薬を飲むこと(ポリファーマシー)で尿が出にくくなることがあります。

生活習慣病

糖尿病や高血圧、メタボリック症候群などによって、神経や血管、筋肉に微小なダメージが積み重なることは、尿が出にくくなることに関連します。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会, 日本泌尿器科学会女性下部尿路症状診療ガイドライン[第2版]. リッチヒルメディカル2019

日本泌尿器科学会男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル2016

Beyazıt A, et al. The Effect of Pregnancy on Urinary Symptoms. Cureus. 2023, 15(8), e44232. - A.

前立腺肥大症や神経因性膀胱、尿道狭窄などが挙げられます。

解説排尿障害の原因になる病気は、多く存在します。膀胱や前立腺、尿道などの尿の通り道に近い臓器の病気だけでなく、脳や脊髄など神経系に異常があっても尿が出しにくくなることがあります。

具体的には下記のような病気があります。膀胱の病気

膀胱の収縮力が低下したり、膀胱の出口に石がたまってしまうと、尿が出にくくなります。

- 低活動膀胱

- 膀胱結石

前立腺の病気

男性には、膀胱の出口に前立腺があり、前立腺がいくつかの病気で大きくなると、尿が出にくくなります。

尿道の病気

膀胱から出た尿は尿道を通って体外に排出されますが、尿道が通りにくくなると、尿が出にくくなります。

- 尿道狭窄

- 尿道憩室

- 尿道結石

神経系の病気

神経因性膀胱

脊柱管狭窄症や脳梗塞、脊髄損傷の急性期、糖尿病、お腹の手術などによって、排尿に関わる神経系にダメージが加わると、膀胱の収縮と尿道括約筋(膀胱の出口を絞める筋肉)のスムーズな働きに異常が生じて尿が出にくくなります。それらをまとめて神経因性膀胱と呼びます。

その他の原因

妊娠や出産

女性は、妊娠や出産によって、お腹の中の構造が変化すると尿が出しにくくなることがあります。

骨盤臓器脱(子宮脱、膀胱瘤)

女性は、子宮摘出後や加齢によって骨盤の中の臓器を支えきれなくなると、膀胱が骨盤の底に落ち込んだり子宮が腟から出てくることがあります。その場合、膀胱の形が変化して、尿が出しにくくなることがあります。

薬剤性

過活動膀胱の治療薬や、抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬、パーキンソン病 / 症候群治療薬、自律神経系作用薬が代表的です。それ以外の薬でもたくさんの種類の薬を飲むこと(ポリファーマシー)で尿が出しにくくなることがあります。

生活習慣病

糖尿病や高血圧、メタボリック症候群などによって、神経や血管、筋肉に微小なダメージが積み重なることが排尿障害にも関連しています。

参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会, 日本泌尿器科学会女性下部尿路症状診療ガイドライン[第2版]. リッチヒルメディカル2019

日本泌尿器科学会男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル2016

Beyazıt A, et al. The Effect of Pregnancy on Urinary Symptoms. Cureus. 2023, 15(8), e44232. - A.

オンライン診療で泌尿器科を受診することは可能ですが、詳しい検査はできません。

解説「ユビー病気のQ&A」を見るオンライン診療を利用すれば、スマートフォンやパソコン、タブレットを通じて泌尿器科の診察を受けることが可能です。

特に、定期的に薬を処方されている方や、症状が安定していて簡単な相談をしたい場合には有用です。

ただし、オンライン診療では尿検査や血液検査、超音波検査などの詳しい検査ができないため、血尿や残尿の有無など病態を正確に把握するには限界があります。

また、取り扱いが制限される薬剤もあり、副作用のリスクが高いものなどは処方が難しい場合があります。

症状が急に悪化したり、血尿や激しい痛みなどの緊急性を伴う場合は、速やかに対面診療を受けることが大切です。

オンライン診療を利用するかどうかは、症状の程度や目的によって異なるため、迷った場合はかかりつけ医に相談し、適切な受診方法を選びましょう。 - A.

施設によってはオンライン診療が可能ですが、症状が落ち着いている場合に限られます。

解説「ユビー病気のQ&A」を見るオンライン診療は、スマートフォンやパソコン、タブレットを通じて、医師の診察を受けられる便利な方法です。

排尿障害の際、血尿や強い痛みなどの緊急性の高い症状がなければ、オンラインで初期的な相談をすることが可能です。

ただし、薬物療法を行う場合には、尿検査や血液検査、画像検査などが必要になることがあり、オンライン診療だけでは十分な説明や診断が難しいケースもあります。

そのため、症状が落ち着いていない場合や、適切な治療をご希望の場合は、対面診療を受けることをおすすめします。

一方で、すでに治療を開始しており、症状が安定している場合には、オンライン診療を活用することで通院の負担を減らすことができます。 - A.

尿が出にくい、トイレに時間がかかるなどの症状が気になりましたら、一度受診しましょう。

解説「ユビー病気のQ&A」を見る下記のような症状が続く場合は、排尿障害の可能性があります。

- 尿を出すのに時間がかかる

- 尿の勢いが弱い(尿勢低下)

- 尿が途中でとまる(尿線途絶)

- 尿が出にくい(排尿困難)

- 尿を出すためお腹に力を入れる必要がある(腹圧排尿)

- 尿が出ない(尿閉)

放置すると症状が進行しやすく、日中の排尿回数の増加(頻尿)や夜に何回もトイレで起きること(夜間頻尿)といった蓄尿障害も起こりやすいです。

しかし、排尿障害は原因に併せて治療することで改善することが多いです。また、受診によって隠れた病気の早期発見にもつながるため、尿が出にくいなど排尿障害の症状がある場合は、遠慮なく泌尿器科で受診しましょう。 - A.

泌尿器科を受診しましょう。

解説「ユビー病気のQ&A」を見る尿が出にくいといった排尿障害を放置すると、多くの場合、症状が進行してしまいます。夜間頻尿やそれに伴う睡眠障害などにもつながり、QOL(生活の質)を落とす可能性があります。しかし、排尿障害は原因に併せて治療することで改善することが多いです。隠れた病気の早期発見にもつながるため、尿が出にくいなど排尿障害の症状がある場合は、遠慮なく泌尿器科で受診しましょう。

- A.

一般用医薬品は通販で購入できますが、自己判断で長期的に服用することは避けましょう。

解説一般用医薬品であれば、通販で購入することが可能です。

医師から処方された医療用医薬品や、要指導医薬品(劇薬や医療用医薬品から移行したばかりの医薬品)に関しては、通販で購入することはできず、対面での販売が必要です。

排尿障害は尿が出にくくなる病気ですが、一部の一般用医薬品でも多少の改善効果は期待できます。

ただし、これらの薬は安全性を重視しているため、より高い治療効果を求める場合は、医療機関で専用の薬を処方してもらう必要があります。

また、一般用医薬品も使い方によっては副作用を引き起こす可能性があるため、自己判断での使用は避け、薬局で相談しながら適切に使用することが大切です。

治療やオンラインでのお薬の購入について詳しく知りたい方は、かかりつけの病院や薬局に相談しましょう。

また、受診や薬の待ち時間の負担が少なく、気軽に医師に相談できるオンライン診療サービスを利用するのもよいでしょう。参考文献:「ユビー病気のQ&A」を見る日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会. 女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版. リッチヒルメディカル. 2019

日本泌尿器科学会.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル,2017.

内閣府政府広報室.“医薬品のネット販売を安心して利用するために”.政府広報オンライン.https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201405/1.html,(参照 2025-02-28).

尿を出しづらくいきむという症状はどんな病気に関連しますか?

尿を出しづらくいきむという症状について、医師からのよくある質問

- 排尿後に尿が出し切れていない感じがしますか?

- 尿を漏らしてしまうことはありますか?

- 夜に尿のためにトイレに起きてしまうことに困っていますか?

- 尿を出すときに痛みはありますか?

監修医師

診療科・専門領域

- 泌尿器科